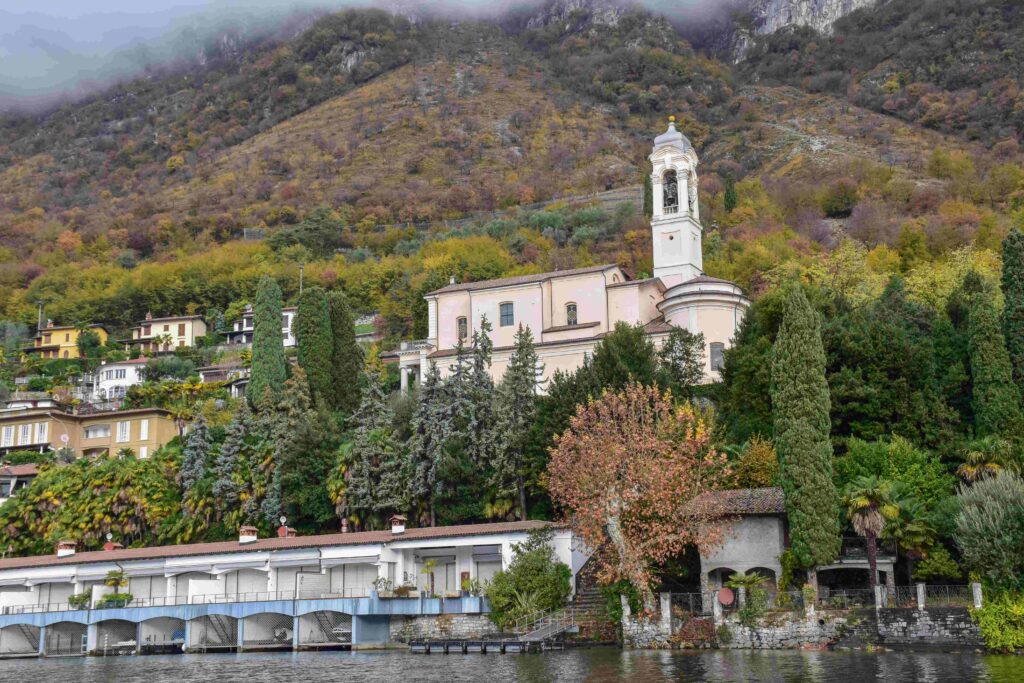

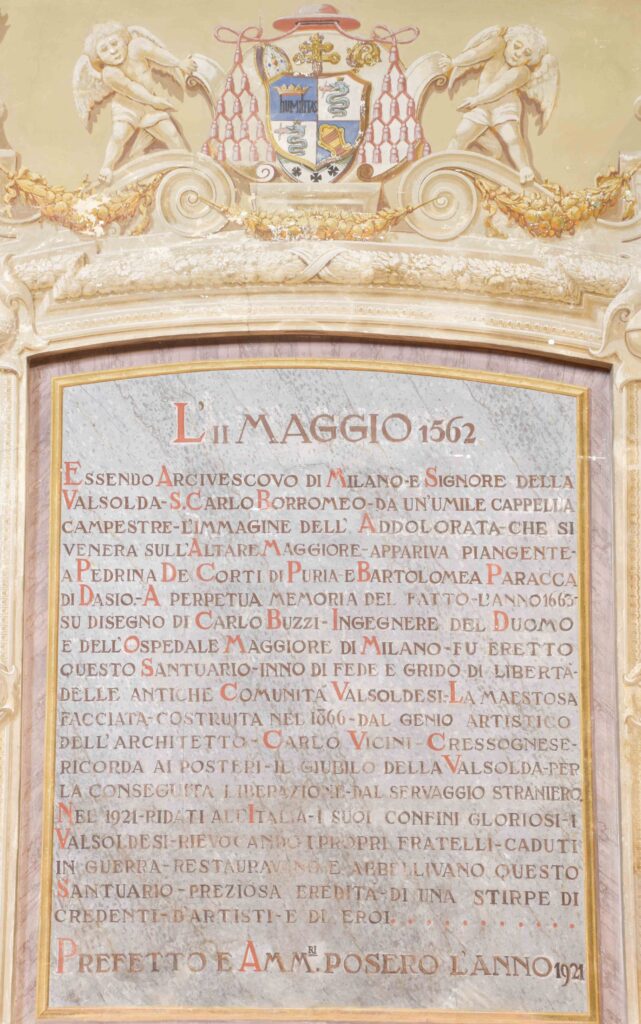

Il nome di Caravina deriverebbe da “Ca’ in rovina”, o più probabilmente, il nome deriva da gravina, o garavina in dialetto, luogo franoso. Questo è il nome anche del torrentello che scorre di fianco alla chiesa in periodi di grandi piogge. Sul sentiero che da Cressogno in Valsolda conduce a Cima di Porlezza, esisteva una cappellina campestre dedicata alla Madonna ove ora sorge la chiesa con l’immagine della Pietà, risalente all’inizio del XVI secolo. La vergine è in trono, con muretto (hortus conclusus) che simboleggia la sua verginità, porta in grembo il corpo di Gesù dagli occhi aperti (Christus triumphans), di piccole dimensioni, quasi fosse ancora il Bambino di Betlemme, malgrado l’assetto adulto, il che ne fa una contraddizione con l’immagine di Christus patiens, che per il dolore e con le mani incrociate, dovrebbe avere gli occhi chiusi. La Vergine sofferente, con le lacrime agli occhi, che tiene fissi nel vuoto, è un’immagine proto-cinquecentesca soprattutto per quel coprigola che tiene al collo e per il velo a punta sul capo. L’11 maggio 1562 si verificò un miracolo: il lunedì dopo l’Ascensione e primo giorno delle Rogazioni o sante litanie che si erano svolte a Cima, secondo il rito ambrosiano, per questa via ritornarono alle loro case in Valsolda Pedrina de Cortivo di Puria e Beltramina Razucchi di Dasio. Arrivate alla Caravina, entrarono nella cappelletta per salutare la Madonna. Con loro grande meraviglia la videro piangente da entrambi gli occhi. La cappellina divenne meta di pellegrinaggi e teatro di guarigioni miracolose: una donna di Oria, malata ad una gamba, guarì improvvisamente; tre giorni dopo, due sacerdoti ammalati, guarirono celebrando la messa; un sordo, oltre ad ottenere la guarigione, vede un flusso e riflusso di piccole stelle sull’immagine miracolosa. San Carlo Borromeo ordinò l’indagine canonica per stabilire l’autenticità dei miracoli. La Curia di Milano si interessò dell’accaduto e il miracolo fu confermato da un decreto successivo di San Carlo Borromeo. Si iniziò così la costruzione del Santuario, la cui prima fase vide la conclusione nel 1567, su progetto del valsoldese Mariani, detto il Sabba. Il Santuario aveva come padre spirituale un rettore, che veniva eletto fra il clero. La chiesa fu poi rimaneggiata da Carlo Buzzi, architetto attivo presso il Duomo di Milano, attivo a Cressogno fra il 1639 e 1647. La facciata fu completata in stile neoclassico con un grande pronao da Carlo Vicini nel 1865-66. Il celebre artista Isidoro Bianchi da Campione fu chiamato a decorare le due grandi cappelle laterali (la cappella dei Cordiglieri a sinistra e la cappella dei Carmeliti a destra) del Santuario, che affrescò a più riprese fra il 1648 e il 1657, per via del travagliato rapporto che ebbe con i fabbricieri. Bianchi si occupò anche della decorazione a stucco che contorna le due cappelle da lui affrescate. In entrambe le cappelle eseguì un suo autoritratto, di cui il più celebre si trova nella cappella dei Cordiglieri, dove un uomo guarda fuori campo verso l’osservatore. Degno di nota è anche l’organo, realizzato dall’organaro ticinese Michele Carboni nel 1675, mentre all’anno successivo risalgono la cassa e la cantoria, realizzate dal valsoldese Francesco Bellotti. In navata si trovano anche tre tele a firma Pozzo: una sopra il confessionale della parete sinistra con La purificazione di Maria e proveniente dalla chiesa omonima della vicina Cima, frazione di Porlezza; al termine della stessa parete un’Annunciazione del 1654 circa; di rimpetto a quest’ultima la Visitazione di Giovanni Battista Pozzo del 1706, in stile debitore ai modi della bottega Procaccini. Sulle pareti che introducono al presbiterio si trovano due tele di fine Settecento di Rocco Comanedi da Cima, pittore allievo di Carlo Innocenzo Carloni, che rappresentano in stile tardo rococò La Natività di Maria e la Presentazione al Tempio della Vergine, datate al 1781.

L’altare maggiore, che racchiude l’effige miracolosa di inizio Cinquecento della vetusta cappelletta, è un tripudio di marmi misti di Giovanni Albuzzi da Viggù del 1736. Sui lati dell’ancona principale d’altar maggiore, si trovano le statue dei profeti Isaia e Geremia in legno ricoperto di stucco, tecnica originalissima, risalenti al 1769 e realizzati da Giuseppe Peverelli da Como. La macchina d’altare maggiore si trova all’interno del particolare coro ellittico della chiesa. Alla fine del XIX secolo fu affrescata la volta dal pittore Antonio Sibella, con Angeli, Evangelisti, Virtù e Allegorie.

Interessanti anche le vetrate, donate da diversi offerenti valsoldesi nel corso del Novecento. La vetrata in controfacciata fu un dono della regina Elena di Montenegro, moglie di Re Vittorio Emanuele III, di cui si possono ancora notare gli stemmi. Nel 1922 l’ex deposito di argenteria e paramenti, risalente al 1722, dopo due secoli di utilizzo in tal senso, fu trasformato in cappella iemale dedicata a Sant’Antonio da Padova, ancora oggi accessibile sulla parete destra all’inizio della navata centrale.

Il futuro Papa Paolo VI, all’epoca cardinal Montini arcivescovo di Milano, affidò la cura del Santuario della Caravina ai padri del Sacro Cuore di Betharram a partire dal 1960, che vi rimasero fino al 2003.