La chiesa parrocchiale di San Bartolomeo a Loggio si trova in posizione panoramica su una terrazza naturale, all’imbocco della valle che porta al fiume Soldo attraverso la vecchia mulattiera e all’incrocio della vecchia stradina che conduce a Drano. Il primo documento che ci parla di questa chiesa è del 1362, quando fu redatto l’atto di fondazione della chiesa di San Bartolomeo di Loggio, che recita che Cristoforo de Medici, dottore “decretista”, canonico della chiesa di Santa Maria Fulcorina in Milano, dava la facoltà di costruire in località Al Viodo, a metà strada fra Loggio e Drano, sotto il titolo di San Bartolomeo la chiesa a lui dedicata. La dedicazione ha un motivo ben preciso: San Bartolomeo fu scorticato vivo ed è per questo motivo il Santo patrono dei conciatori di pelle, professione all’epoca molto diffusa a Loggio e soprattutto a Drano. Per i due paesi la chiesa fungeva da chiesa in comune. La chiesa del 1362 doveva essere di dimensioni ben più modeste dell’attuale e in stile gotico. La chiesa fu ricostruita per volere di San Carlo Borromeo seguendo i canoni del Concilio di Trento in stile tardo rinascimentale, per essere riedificata nelle attuali forme barocche nel corso del XVII secolo, non caso quando fu elevata in parrocchia autonoma, staccandosi dalla chiesa matrice di San Mamete (1647). Nel 1671 iniziarono i lavori di ristrutturazione e così avvenne la terza ricostruzione della chiesa in stile barocco con l’innalzamento della navata, l’erezione delle cappelle laterali nelle forme attuali (e non più addossate al muro), la costruzione dell’abside semicircolare e poligonale. L’architetto fu un certo Bua da Osteno, o forse fu solamente capomastro, e il progetto della chiesa di distinse per l’alzata verticalità degli spazi interni. La chiesa presenta un alto e slanciato campanile, oggi uno dei più emblematici della Valsolda, con una bella cella campanaria finemente decorata da elementi classicheggianti. La facciata presenta ancora alcuni affreschi dedicati al patrono. Degno di nota è anche l’ossario che si trova sul sagrato, sul quale si intravedono lacerti di affreschi a tema macabro, purtroppo in cattivo stato di conservazione. La chiesa è a navata unica, con quattro cappelle laterali, ognuna un tempo cappellania delle famiglie del ceto abbiente di Loggio.

La cappella di Sant’Antonio da Padova, prima a destra, fu cappellania della famiglia di stuccatori Visetti. La decorazione fu probabilmente realizzata proprio da questa famiglia durante i propri rientri in patria. La statua del Santo titolare fu ridipinta più volte nel corso dei secoli. Un tempo la cappella presentava diversi quadretti ex voto, ancora conservati in chiesa.

La cappella della Madonna delle Grazie, prima a sinistra, fu cappellania dei Pozzo di Loggio, celebre famiglia di pittori attivi nei territori sabaudi, di cui si distingue ancora lo stemma parlante all’interno. La famiglia Costioli era titolare della cappellania del Crocifisso; la Confraternita o Compagnia della Buona Morte è titolare della cappellania della Cappella dei Morti. Fra gli affreschi più importanti, spicca il Trionfo dell’Eucarestia del 1690, dipinto da Giovanni Batista Pozzo, ispirato al celebre dipinto di Rubens, o meglio su un bozzetto per un arazzo per il Monastero delle Descalzas Reales di Madrid. Agli stessi pittori è ascrivibile la decorazione dell’arco trionfale della chiesa.

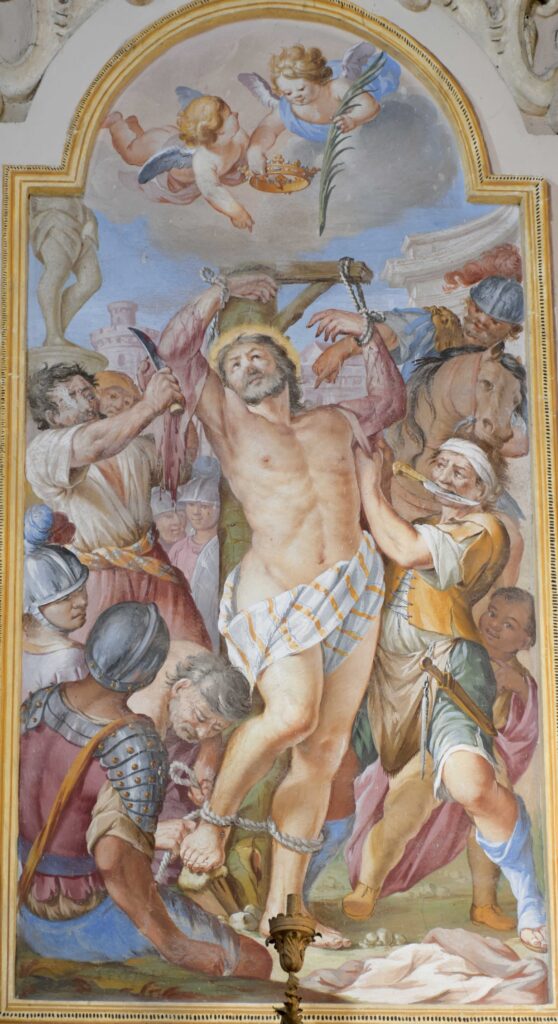

Nel 1738 Pietro Antonio Pozzo senior decorò il presbiterio con una pittura illusionistica ispirata agli insegnamenti di fratel Andrea Pozzo trentino, specialmente nel catino absidale con le finte paraste marmoree policrome, i falsi capitelli e la semicupola cassettonata, oltre alle quadrature della Gloria di San Bartolomeo nella cupola con finte finestre e motivi ornamentali. L’altare maggiore presenta la tela del 1760 con il Martirio di San Bartolomeo del pittore Tommaso Bellotti da San Mamete. Coevi, ma forse di pittore diverso e sicuramente pesantemente ridipinti, sono la Predicazione del Battista e San Lorenzo dispensa le elemosine, dalle forme dei corpi poco animate rigide e da una generale mancanza di espressività.

Di grande effetto è la volta della navata, dipinta a fine Settecento in arioso stile tardo barocco da Giovan Pietro, Pietro Antonio e Giovanni Battista Pozzo, quest’ultimo quarto di questo nome e spesso confuso con i suoi parenti omonimi.

L’organo è opera di Giuseppe Reina, lo stesso che realizzò l’organo della chiesa di San Martino a Castello.

La sagrestia, oltre ad un grande mobile settecentesco, presenta un interessante affresco sulla volta con l’Allegoria della Religione, opera di Pietro Antonio I Pozzi del 1738.

Fra i vari arredi e paramenti liturgici conservati in chiesa, si annoverano tappezzerie che venivano esposte solo per la morte di un pontefice o dell’arcivescovo di Milano, raffiguranti 12 personaggi: il papa, il cardinale, il re, la regina, il guerriero, il canonico, il curato, la monaca, la dama, la mondana, il gaudente, il musicante.