La chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Puria in Valsolda, anticamente dedicata, però, alla Madonna Immacolata, di origine altomedievale, fu ricostruita nel XVI secolo, come attesta la data del 1521 posta su una capriata del tetto. Ridefinita nel 1594, secondo le probabili indicazioni di Pellegrino Tibaldi, architetto di San Carlo Borromeo, nato a Puria nel 1527, oggi si presenta con una navata a croce latina, transetto con cupola ottagona e due cappelle laterali. Un dipinto sotto la cantoria dell’organo settecentesco (dei Brivio di Bergamo), eseguito nel Settecento, documenta il momento in cui San Carlo consulta il progetto della chiesa redatto dall’architetto di Puria. La facciata, eseguita secondo il disegno del Tibaldi, purtroppo introvabile ma testimoniato da parroci e storici locali fino alla fine degli anni Sessanta del Novecento, fu risistemata dall’architetto Campioni di Porlezza nel 1840-41. Al centro della navata una lapide con iscrizione che recita: “SEP. THE. PERREG”, cioè il “sepolcro di Pellegrino Tibaldi”, parrebbe testimoniare la presenza dei resti del famoso architetto, ma alcune ricognizioni avvenute nel corso del Novecento non hanno dato alcuna risposta confermativa. La chiesa ricorda comunque alcuni stilemi tibaldeschi soprattutto nel tiburio e nell’introduzione di possenti colonne in navata, che si ritroveranno in una delle sue principali opere milanesi come la chiesa di San Fedele.

All’interno, gli affreschi dei fratelli Pozzo, detti dei Belée, decorano il presbiterio, il transetto destro, la cupola con tamburo e la pala d’altare con la Vergine Assunta, assegnata a Giovanni Pietro Pozzo.

Se la struttura cinquecentesca della chiesa segue, quindi, i canoni pellegrineschi, altre modifiche furono fatte, però, nel corso del Seicento, come l’aggiunta delle due cappelle laterali: quella di sinistra, dedicata a Sant’Antonio, e quella di destra dedicata a Sant’Eurosia. Inoltre fu ampliato il coro e costruita la sacrestia dove oggi si trovano alcuni interessanti dipinti. Dedicata all’Immacolata è la decorazione dell’arco di trionfo, come pure lo stendardo processionale appeso sulla parete destra della navata (con le vesti però di Assunta), mentre, sulla parete di sinistra, una tela votiva, commissionata da Ottavio Calegari, nativo di Puria ma mercante in Venezia, presenta una Crocifissione con Maria, madre di Gesù, la Maddalena e i Santi Sebastiano e Rocco.

LA CUPOLA E IL PRESBITERIO

Quasi certamente su disegno di Pellegrino Tibaldi, la cupola e tamburo ottagoni, è stata decorata dai quattro fratelli Pozzo (Giovan Pietro, Marco Antonio, Francesco e Antonio), con rosoncini, testine d’angelo, la colomba dello Spirito Santo, finte finestre (due delle quali aperte) e otto cartigli con monocromi bianchi su fondo nero.

Alla base, nei pennacchi, sono raffigurati i Padri della chiesa: da sinistra, Gregorio Magno, Gerolamo, Agostino e Ambrogio. Nelle pagine del libro di Gerolamo, uno dei fratelli Pozzo (il più anziano) si firma: Antonio Pozzo di Belle PPSD (Pinxit pro sua devotione). Sull’imposta del tiburio si legge, inoltre, la data del 1594, anno dell’esecuzione della cupola, affrescata qualche anno dopo, prima comunque del 1606, anno dell’erezione in parrocchia della chiesa.

Il presbiterio originale fu allungato verso est, mentre fu costruita una sagrestia verso mezzogiorno tra il 1578 e il 1612. Nel medesimo periodo, il coro fu decorato con le Storie della Vergine. A partire dalla parete destra: l’Annunciazione (purtroppo monca), la Natività (purtroppo monca), l’Adorazione dei Magi e la Fuga in Egitto, opere attribuite sempre ai fratelli Pozzo Belée.

Agli angoli, due statue in stucco del XVIII secolo, rappresentano il re Davide, a sinistra, e suo figlio Salomone, a destra.

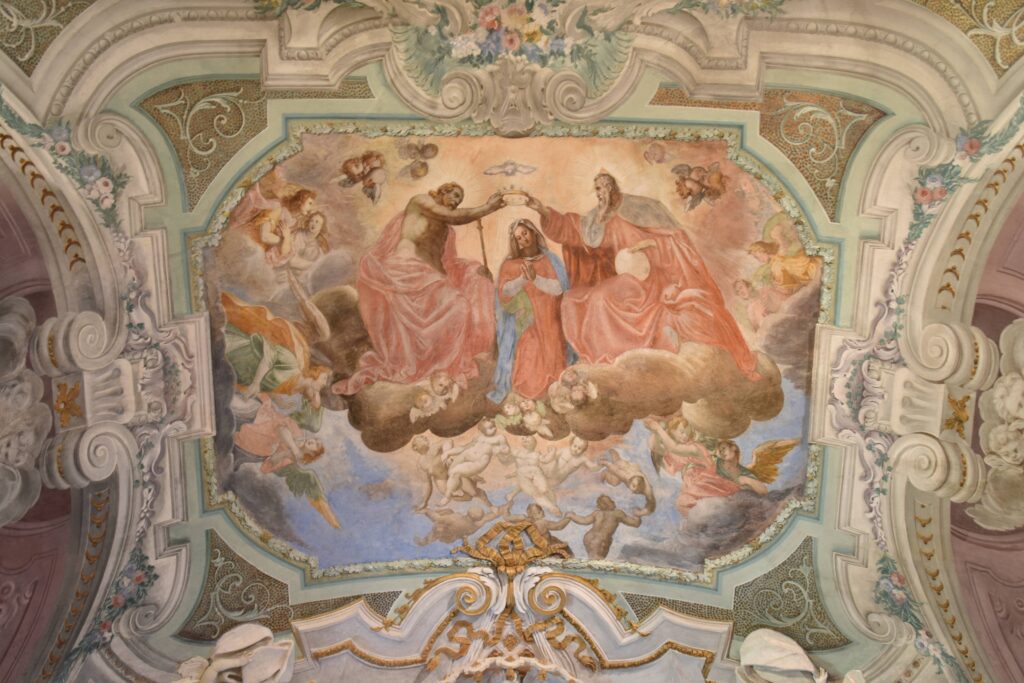

Nell’affresco sulla volta, Carlo Pozzo dipinse una Incoronazione della Vergine.

Al centro della parete del coro, dietro l’altar maggiore in marmo, una bella pala d’altare, attribuita a Giovan Pietro Pozzo Belée, presenta l’Assunzione della Vergine, contornata da angeli, mentre gli Apostoli assistono, chi con meraviglia e chi con sgomento, all’avvenimento. La pala, della prima decade del Seicento, circondata da una bella cornice in marmo nero di Varenna, è sormontata da una decorazione a stucco settecentesco raffigurante un drappo sostenuto da angioletti, che avvolge la parte superiore del quadro, e con un cartiglio con la scritta riferita alla Madonna: «VENI CORONABERIS CANT. IV» (vieni sarai incoronata – Cantico dei Cantici IV). Infatti, al centro della volta, l’affresco con l’Incoronazione della Vergine, affiancato da due affreschi con un tripudio di angeli musicanti e cantanti, affacciati a graziosi balconcini, eseguiti nel 1751, chiude il ciclo delle Storie della Madonna.

CAPPELLA DI SAN CARLO

Il transetto sinistro è dedicato a San Carlo Borromeo, Arcivescovo di Milano e “Signore della Valsolda”. La pala, racchiusa in una elegante mostra d’altare a timpano curvo spezzato sostenuto da due colonne, presenta San Carlo in adorazione del Sacro chiodo, probabile opera di Francesco Pozzo, della famiglia Galera di Puria (1638-1688). A sinistra dell’altare, San Giovanni Battista e, a destra, San Francesco. Nel lunettone in alto, davanti a una finestra dipinta a trompe l’oeil, pende una cartella con la scritta Humilitas, motto di San Carlo.

Alle pareti, due grandi affreschi raccontano due episodi della vita dell’Arcivescovo: a sinistra l’Attentato a San Carlo, rimasto miracolosamente illeso e, a destra, San Carlo riceve a Milano l’omaggio dei Valsoldesi. Nei due affreschi, realizzati nel 1663 da Carlo Pozzo (Puria 1606-1683) e dal figlio Marc’Antonio (Puria 1632-?), compare don Domenico Pozzo (1580-1625), chierico da camera di San Carlo, con la consueta “pezzuola” tra le mani. Nella volta, la Gloria di San Carlo nello sfondato del cielo, sopra notevoli architetture prospettiche dipinte, completa il ciclo delle storie del Santo arcivescovo.

Sull’interno delle paraste, all’entrata del transetto, entro splendidi cartigli a volute grige, alcuni monocromi presentano gli arredi liturgici come croci, candelabri, pastorali, calici, turiboli, ecc., e una personificazione della virtù della carità, opere da attribuire a Marc’Antonio Pozzo di Carlo. Le personificazioni delle virtù continuano anche nell’intradosso dell’arco d’entrata: da sinistra, la Prudenza, la Giustizia, la Temperanza e l’ultima (Fortezza?) purtroppo illeggibile, di mano di Carlo Pozzo.

CAPPELLA DELLA MADONNA

Il transetto destro è tutto dedicato alle Storie dei genitori della Madonna, Gioacchino e Anna, e a quelle della Vergine Maria, entro cornici dipinte. Al centro della volta Dio Padre, contornato da angioletti, entro un falso cupolino, guarda lo svolgersi delle scene ai suoi lati e nelle pareti sottostanti.

Sulla volta, quattro grandi angeli, sostengono le cornici dipinte dei quadri con le quattro scene: 1. Gioacchino va in montagna con le sue pecore, dopo essere stato allontanato dal Tempio, perché non benedetto da Dio con l’arrivo di prole; 2. un angelo appare ad Anna, preannunciandole che partorirà una figlia; 3. un angelo appare a Gioacchino rassicurandolo che diventerà padre; 4 Gioacchino sacrifica un agnello per ringraziare Dio.

Sulle pareti, a destra, l’Incontro di Gioacchino e Anna alla Porta Aurea, la Nascita di Maria; a sinistra, la Presentazione di Maria al Tempio, lo Sposalizio di Maria.

Nella parete sud, sopra la mensa, entro una macchina d’altare in stucco sormontata da una lunetta con una finestra a oculo, del 1711, si trova la statua lignea settecentesca della Vergine Immacolata. Ai lati della Madonna i due arcangeli: Michele che uccide il demonio, a sinistra, e Raffaele, l’angelo custode che protegge un bambino.

Nell’intradosso dell’apertura verso la navata, troviamo Santa Lucia e San Giacomo il Maggiore.

Gli affreschi di questo braccio del transetto, databili tra il 1611 e il 1615, sono attribuiti ai fratelli Pozzo di Puria.

LA NAVATA CENTRALE

L’arco di trionfo che introduce ai transetti è il punto focale della navata in cui viene illustrata una parte del brano dell’Apocalisse di San Giovanni, come si legge nel cartiglio: «SIGNUM MAGNUM APPARUIT IN CAELO – APOC. XII». Vi è rappresentata la Madonna Immacolata (veste bianca e manto azzurro) rivestita del sole, con la luna sotto ai suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle. Accanto a lei un dragone con sette teste con l’intenzione di divorare il figlio che sta per nascere. In alto a sinistra, il figlio viene salvato e portato in cielo. In basso, a destra, San Giovanni mentre scrive il libro dell’Apocalisse. L’affresco è da attribuire a Carlo Pozzo.

Nella navata si vedono due cappelle nella seconda campata, aggiunte al corpo principale della chiesa dopo il 1611. Verso sud la cappella di Sant’Eurosia con una macchina d’altare a colonne tortili in stucco che sorreggono un timpano curvo spezzato in cui si apre una finestra, opera Giovanni Battista Muttoni, che nel 1673 realizzò tutta la decorazione plastica della cappella. Al centro, l’ancona rappresenta il Martirio di Sant’Eurosia, tela assegnata a Francesco Pozzo. Ai lati, le statue di Santa Caterina, a sinistra, e Santa Lucia, a destra, sul cui piedistallo si trova la firma del Muttoni con la data. Nel voltino, la Gloria di Sant’Eurosia, al centro, e angeli con gli emblemi delle sante rappresentate nelle tele sottostanti, ai due lati della cappella: la principessa Caterina d’Alessandria, mentre attende la sua decapitazione, e Santa Lucia, mentre viene trafitta da una spada nella gola. Stupendi i bassorilievi in stucco del Muttoni sugli intradossi dei pilastri d’entrata della cappella e sul voltino.

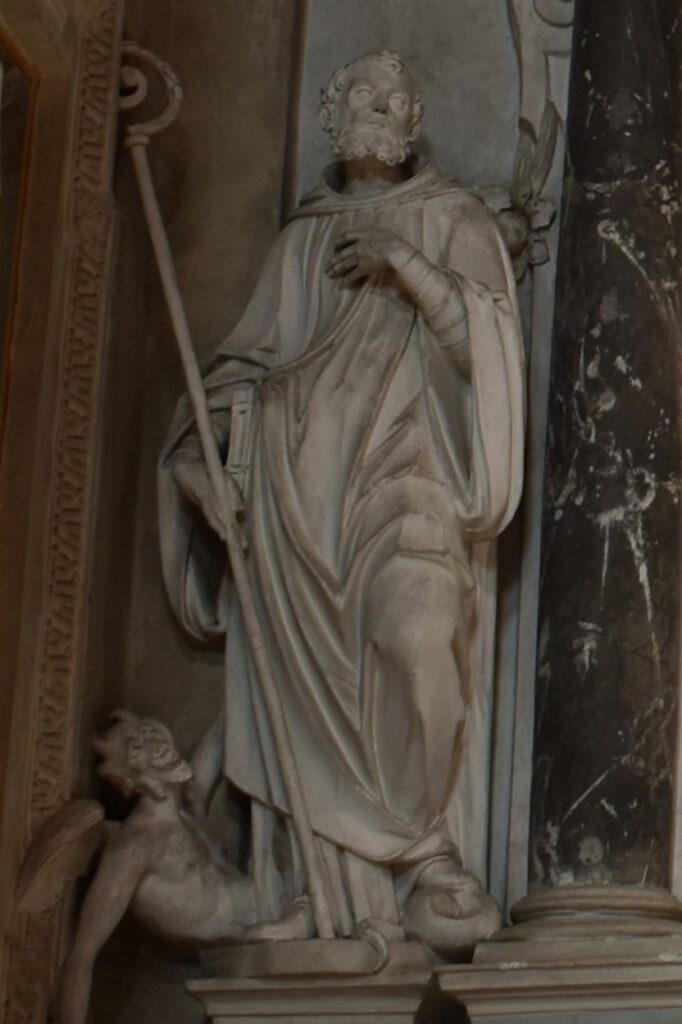

Nella parete nord, la cappella di Sant’Antonio presenta una macchina d’altare in stucco con colonne a finto marmo, con timpano curvo spezzato su cui siedono due angioletti. Al centro, nella nicchia, Sant’Antonio Abate con pastorale abbaziale, Tau sulla cocolla e maialino ai piedi; ai lati San Bernardo di Chiaravalle, a sinistra, con pastorale e il demonio incatenato ai suoi piedi; a destra, San Lucio con la forma di formaggio tagliata.

Le tre statue in stucco sono opera di Giovanni Antonio Colomba, di Arogno (1585-1650), realizzate negli anni ’30-’40 del Seicento.

Le tele sulle pareti rappresentano Cristo crocifisso che abbraccia San Bernardo, a sinistra, e l’Uccisione di San Lucio, a destra.

Nella specchiatura del timpano, la Morte di Sant’Antonio Abate e, nel voltino, la Gloria di Sant’Antonio, con ai lati gli Angeli musicanti, forse opera di Salvatore Pozzo (1585-1681), della famiglia Galera (molto ridipinti), anni Quaranta del Seicento.

PELLEGRINO TIBALDI E IL CUGINO ANDREA PELLEGRINI

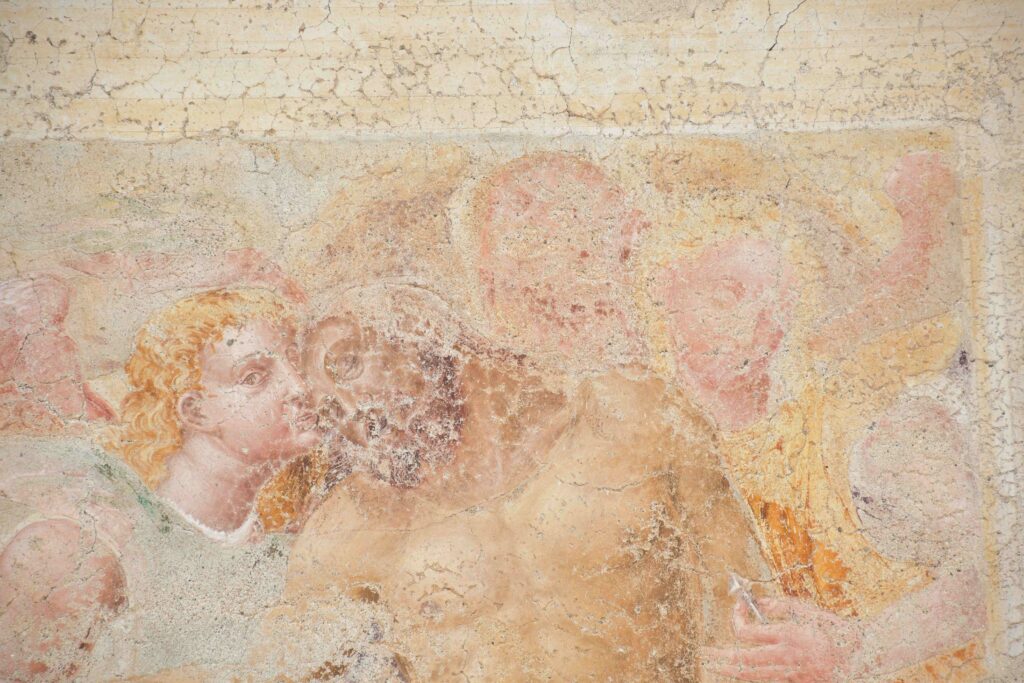

La presenza di Pellegrino Tibaldi, in qualità di pittore, è da segnalare nell’affresco esterno sulla facciata sud, sopra la porta laterale d’entrata, con il Cristo morto sorretto da tre angeli. L’affresco, che è un capolavoro di arte manieristica, databile verso il 1690, era situato molto probabilmente in corrispondenza della tomba di famiglia del Tibaldi, nel cimitero adiacente alla chiesa. Purtroppo molto ammalorato, a causa di un fallito strappo eseguito nel 1970, permette però ancora di leggere il corpo michelangiolesco del Cristo e una testa d’angelo dalla bionda capigliatura che ricorda l’arcangelo Michele della Sala Paolina di Castel Sant’Angelo a Roma eseguito dal Tibaldi tra il 1545 e il 1547.

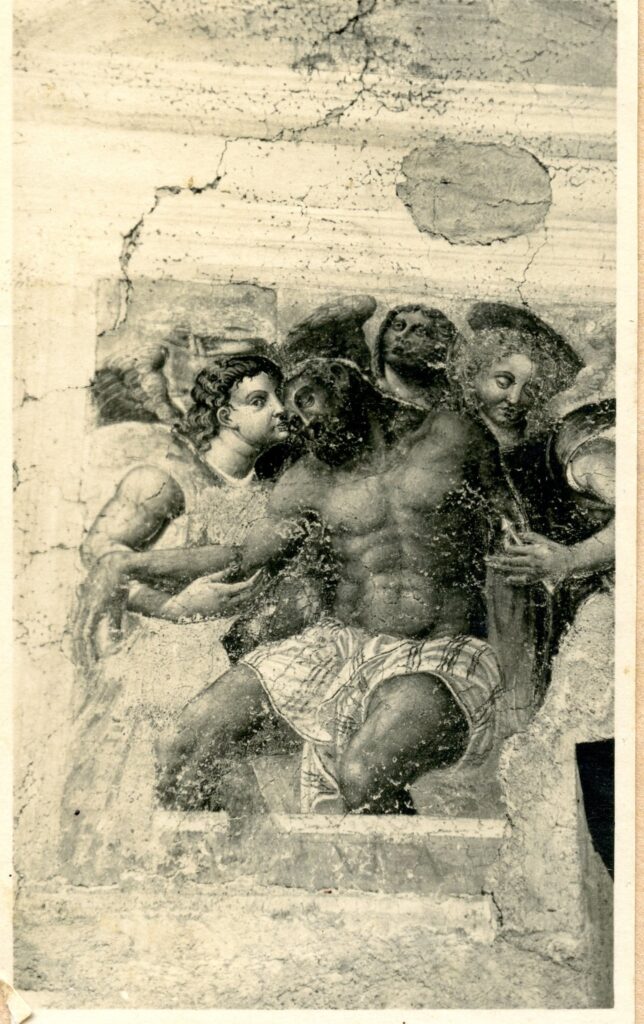

Sullo stesso lato, accedendo però all’interno della chiesa dal locale detto “Confessionale degli uomini”, si vede un altro affresco tombale che si trovava sulla facciata sud della chiesa prima della costruzione della cappella di Sant’Eurosia.

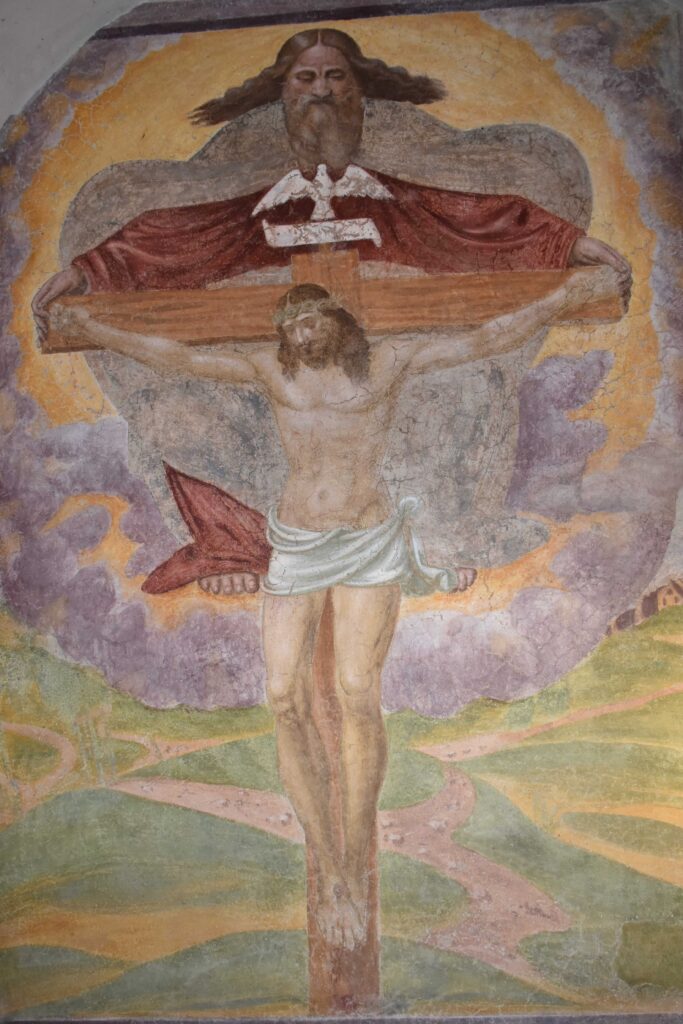

Si tratta del Trono di Grazia, ovvero una Trinità con il Cristo crocifisso, Dio Padre, che abbraccia la croce, e la colomba dello Spirito Santo. Una scritta alla base dice che l’affresco è stato commissionato da mastro Galeazzo Tibaldi (fratello del padre di Pellegrino Tibaldi). Non è leggibile la data, ma è presumibile si tratti degli anni Ottanta del Cinquecento e che l’autore sia Andrea, figlio di Galeazzo, cugino di Pellegrino Tibaldi e suo principale collaboratore dal 1586 al 1591 per gli affreschi del chiostro degli Evangelisti nel monastero dell’Escorial di Madrid.

Sul lato destro dell’affresco si vede, infatti, la chiesa di Puria, prima dell’intervento del 1594.